サカイケイタ アーティストインタビュー「認識のズレから生まれる彫刻」

サカイケイタは、武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コースを修了し、ディスレクシア(読み書き困難)という自身の知覚特性を出発点に、「認識のズレ」をテーマとした彫刻作品を制作しています。作品には、日常の些細な行為が織り込まれ、認識の曖昧さ(ヒューマンエラー)を考察する視点が色濃く反映されています。

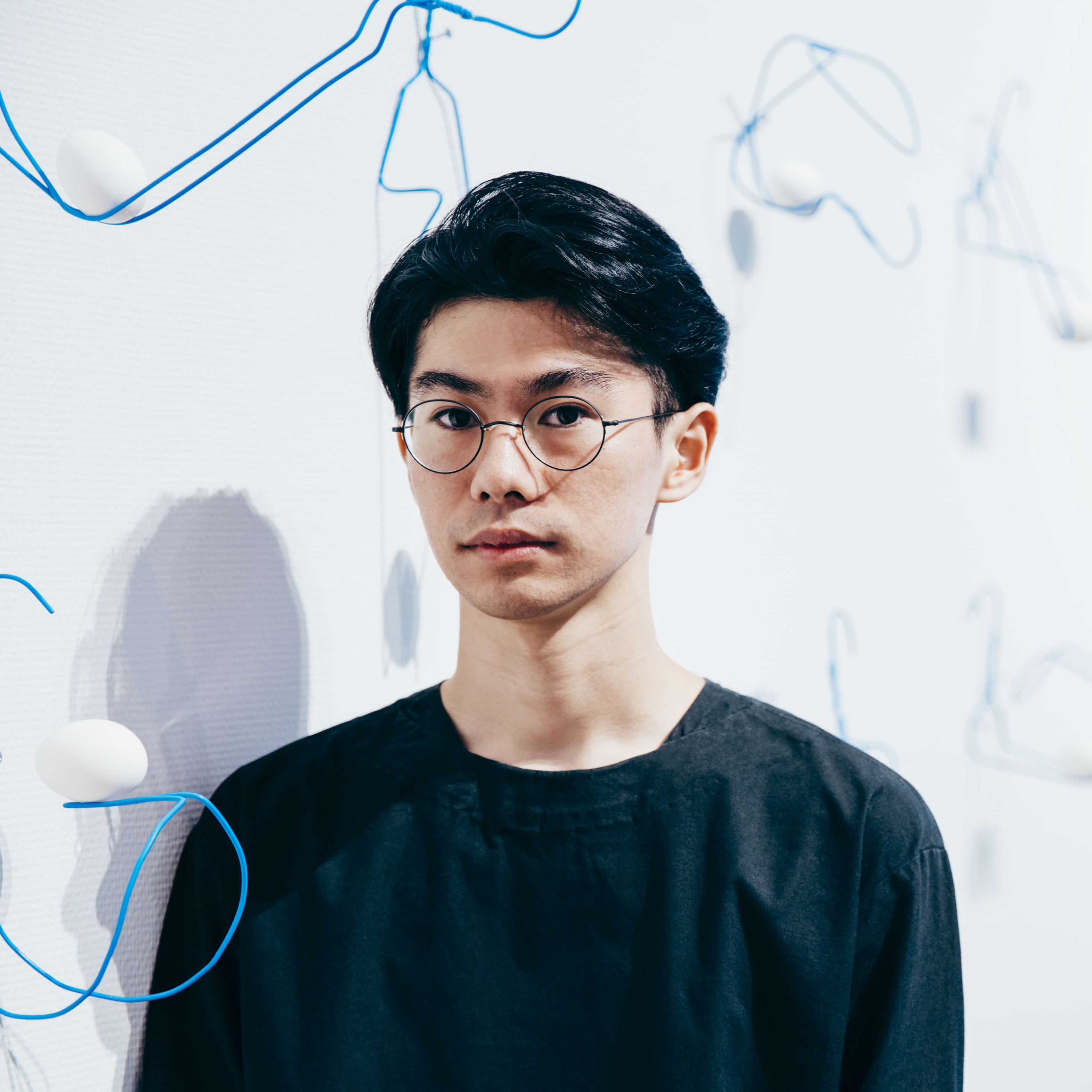

サカイケイタ Keita SAKAI

(撮影:西田香織)

1997年東京都生まれ。武蔵野美術大学大学院造形研究科美術専攻彫刻コース修了。

ディスレクシア(読み書き困難)による知覚の特性を出発点として、識字に関する「認識のズレ」をテーマに彫刻を制作している。日常の些細な行為を作品に織り込み、認識の曖昧さ(ヒューマンエラー)を考察しながら活動を行う。作品を通して知覚とコミュニケーションにおける新たな視点を探る。代表作に〈命がけ〉、〈LINE02〉など。

2019年CAF賞最優秀賞受賞。2020年公益財団法人クマ財団クリエイター奨学金第4期奨学生。群馬青年ビエンナーレ2021入選。Watowa Art Award 2022 入選。神戸アートマルシェ2023 入選。Watowa Art Award 2023 準グランプリ・鬼頭健吾賞受賞。主な個展に、「Underline-生活の記号と関わる」(8/CUBE+COURT、東京、2020)「codecode」(KITTE marunouchi 4F、東京、2021)「COLORS-色彩変奏曲」(拉姆美術館、中国、2021)「PLAY-Patapata Nurinuri」(A.R.C生活空間、中国、2022)

認識のズレから生まれる彫刻

作品を作り始めたのはいつ頃ですか? そのきっかけや影響を受けた出来事があれば教えてください。

高校生のとき、三木富雄と戸谷成雄の作品を見て「なんだかやばい……」と思ったのを今でも覚えています。重々しい空気が両者の彫刻にあって当時作家の名前とかはなかなか覚えられなかったのですが、インパクトある作品で衝撃を受けましたね。

その後、武蔵美の彫刻学科に進学して、実際に戸谷さんに講評してもらえたのは大きな出来事でした。講評はめちゃくちゃ厳しかったですけど(笑)、なかでも「契約の問題」について語られていたのが印象に残っています。人とモノとの関係性、モノとコトの境界……その話は、当時は正直うまく飲み込めませんでしたが、今の制作にもずっと残っている問いです。

高校は美術コースだったので、もちろん作品自体は作っていましたが、戸谷さんと出会ったことで「自分はなぜ作るのか」とか、「この行為は何に繋がっているのか」とか、そういう根っこの部分と向き合わざるを得なくなりました。そこから“つくること”に対する真剣度が、一気に増しました。

アーティストとしての道を志すようになったのは、どのような出来事や思いがきっかけでしたか?

“アーティストとして志す”という言い方には、ある種の目的論が潜んでいますが、私には“なる”というよりかは、“それしかなかった”気がしてます。中学時代はイラストやロゴを描くのが好きで、それなりに“憧れの職業”だったけれど、自分で何かを「選び取った」という感覚はあまりなくて。美術系の高校に進んだのも、進学先を決めたときも、“ゆらゆら”と流されるような感覚だったんです(笑)。

高校のとき、武蔵美の彫刻学科のページで見た言葉が自分の中に強く残っていて。「我々の彫刻はどこから来たのか、どのような心の働きの中で展開してきたのか、そして彫刻の現在・未来はどうあるべきなのかと、問い続けなければなりません。」

この「問い続ける」という姿勢に惹かれました。彫刻とは単に物質を扱うのではなく、思考の持続そのものなんだと感じたんです。

デザインのような明快さではなくもっと曖昧で、でも確かに存在している“問いの手触り”がそこにはありました。そのときから、自分はこの領域で何かやっていきたいと思うようになりましたね。だから今も、目の前にある違和感やノイズに対して、ただ居合わせながら、作品を作り続けています。「志した」というよりは、「気づいたら、こっち側に立っていた」という感じです。

現在の作風に至るまで、どのような試行錯誤を重ねてきましたか?影響を受けたものや、転機となった経験があれば教えてください。

構成と分解、単位と全体。そのズレから生まれる知覚の誤差に私は長く惹かれてきました。ガブリエル・オロスコの「遊びの哲学」は、偶然性や例外性といった〈逸脱〉を通じて新たな認知が開かれるという点で、私の制作に強く影響を与えています。彼がボードゲームやブーメランに見出したゲーム性の構造に対し、私はむしろ3〜6歳児が始めるような即興的で曖昧な遊びに注目しています。無意識と身体、そしてそこから生じる“エラー”——不規則で未定義な動き——にこそ、認知の揺らぎが可視化される余地があると思うのです。

LINEシリーズにおいては、斎藤義重の存在が重要な参照点となりました。特に彼が、作品を「材木屋にある普通の板と同様に戻る」と語り、その素朴で匿名的なマテリアルに都市の未完性や空間の“進行中の情景”を見出していた点に強く惹かれました。完成ではなく、ばらけること。構成のなかに潜む未完性や、移動のたびに作品がバラバラになることすら含めて、彫刻としての構造を問い直す。その姿勢は、斎藤が板を「出来事(event)」として扱ったように、素材を意味ではなく“発生するもの”として捉える態度に繋がっていると思います。

正直に言えば、私の作品と斎藤のそれとが直接的、思想的に繋がっているとは思いません。ただ、学生時代に自分のスタンスを模索していた頃、この「最小単位」と「構造の逸脱」に関する考え方は、自分が素材をどう扱うのかという姿勢に深く関わってきました。もの派の中でも、斎藤の言葉にはとりわけ悩まされ、学びがありました。

現在の作風に至るには、自分の身体感覚——特に読み書きの困難という主観的な制限——に対して誠実であろうとする姿勢が、常に軸にあります。言語や視覚がバラバラになる場所。そこに一度立ち返ることで、「見るとは何か」「形とは何か」といった問いが、ようやく具体的に立ち上がってくるのだと思います。

作品に共通するテーマやコンセプトについて教えてください。

私の作品に通底するテーマは、「見ることとは何か?」という問いです。これは単なる視覚の話ではなく、〈どう読むか/なぜ読めてしまうか〉という構造への問いです。日常の中で私たちは無数の記号に囲まれて生きていますが、それらすべてを「風景」として見るのではなく、「意味のあるもの」として読む訓練を受けてしまっている。私はその“読むこと”の無自覚さに違和感を抱いてきました。

たとえば都市空間における標識やパターン。そこにあるはずの“風景”は、多くの場合コードとして読み込まれ、感覚ではなく機能として処理されている。私はコードの“裂け目”に注目していて、人間の認知や知覚について興味があります。読めるはずのものが読めない/意味が揺らぐという現象を、エラー性や風景を眺めている時の身体感覚、また無意識の領域から読み解けるのではないか?と最近思い始めました。

私にとって「風景」とは、視覚的な広がりではなく、知覚と構造が交差する地点——つまり、知覚の制度が崩れかけるエラーの場だと考えています。そのとき記号は記号としての機能を失い、「模様」のように漂い始める。そうした意味と感覚のあいだに揺れる空間を私は作品として提示したいと思っています。

影響を受けたアーティストや作品、または制作のインスピレーション源について教えてください。

「インスピレーション」という言葉を耳にすると、私はいつも“どこからか来るもの”というより、“どこにいるか”という問いを立て直したくなります。つまり、私はいつも「どこに私は立っているのか?」という位置感覚からしか作品を始められないのです。私にとって制作は風景に潜む〈裂け目〉に立ち会うことなんです。

この裂け目には、たいてい「言葉」があります。あるいは、言葉の手前にある未分化なもの、あるいは言葉になりきれないもの。私は言葉の輪郭が揺れる瞬間にとても敏感で、それが図像であれ、記号であれ、音であれ、線であれ——私の中では、すべて「言葉になる直前の何か」として共鳴します。

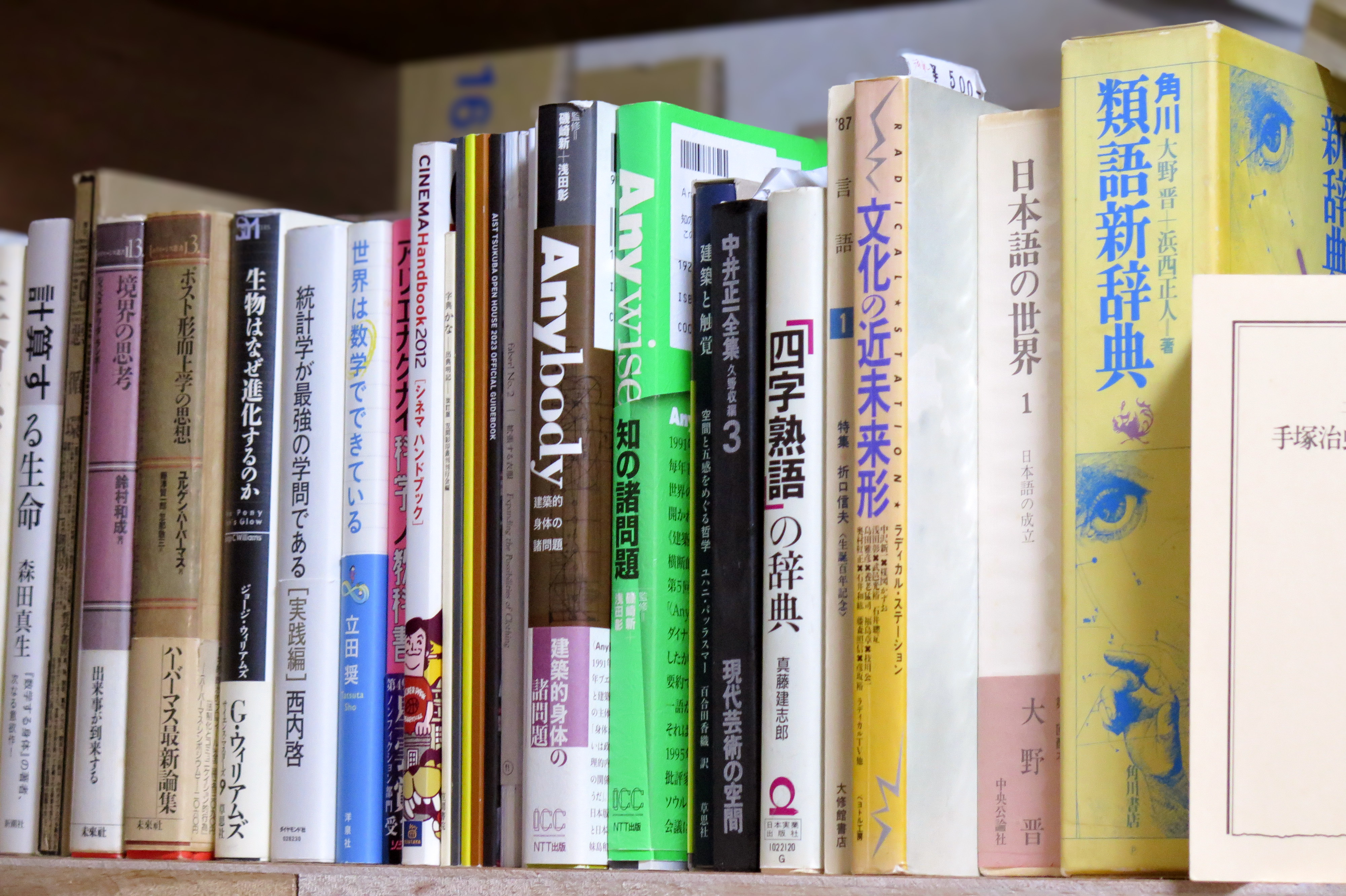

たとえば、道端で見かけた看板の書体に違和感を覚えるとか、本のなかで出会ったある定義がずっと気にかかるとか、「言葉にしづらい感覚」に導かれて何かを作りたくなることがよくあります。制作の動機が非常に微細な言語的ズレや聴覚的リズムであることも少なくありません。まるで「言葉の誤作動」に引っかかるように作品が立ち上がるのです。

影響を受けた書籍も、ひとつのキーワードで括れるものではありません。松岡正剛の『日本の力』や『神仏たちの秘密』では、言葉の来歴や意味の分岐を追う編集的思考に惹かれましたし、デリダの言語論には「意味は常にズレている(différance)」という認識の快感があります。文字や構造が不安定に“読む”ことを要求してくる状態。それが、私にとってのインスピレーションの正体です。

私の作品が『命がけ』や『ミッケ』『LINEシリーズ』のように形式もテーマも異なるのは、それぞれが異なる〈言葉との出会い方〉から生まれているからです。ただしそれらの根底には、「なぜ、今その言葉がそのように見えるのか?」という問いがあります。言い換えれば、私はつねに「言葉が意味を持つとはどういうことか?」を風景や彫刻やルールを通じて問おうとしているのです。だから、私にとってインスピレーションとは、“外から訪れる神秘”ではなく、“言葉のほころびに気づく身体の感度”に近い。それは、「読む前に見えるもの」を見つめ続けることでもあります。

今後の制作において挑戦したいことや意識していきたいことを教えてください。

これからの制作では、「風景」と「身体」の関係に改めて向き合いたいと考えています。これまでは主に、読み書きにまつわる知覚的エラーや、「見る」という行為の不確かさについて語ってきましたが、最近はその“見る”という行為そのものが、どう風景と結びついているのかを問いたくなってきました。

特に気になっているのは、「眺める」という行為の立ち上がる瞬間です。風景とは、単に視界に入ってくるものではなく、「意識にのぼるか/のぼらないか」という境界で生まれてくる——そうした無意識の選別こそが、風景の輪郭をつくっている気がしています。ロザリンド・クラウスが『展開された場における彫刻』で述べたように、彫刻がもはや単体で成立せず、「背景」そのものの構造に巻き込まれるようになった時代において、私はその“背景に何が映っているのか”を、もっと繊細に眺めていきたいと思っています。

たとえば、田中嵐さんと話していたとき、彼が自作を「プロセス・アート」と呼んでいたのが印象に残っています。しかし、私は彼の結晶の写真を、むしろ彫刻的に見てみたくなった。メッセージ性を読み解くよりも、作品をどう捉えられるのか“それがどのような構造で立ち上がり、どのような知覚の制度の中で像を結んでいるか”など、彼がメインで語る意図やメッセージとは別の回路で作品を解釈したくなりました。もしかしたらこの作品は彫刻と言えるのではないか?というような視点で彼の作品を捉えたくなったんです。

つまり、これからの私は「彫刻的に見ること」そのものを探る——そういう地点に立って制作を進めていきたいし、多くの事象を「彫刻」という言葉から考えていきたいのです。それは大学で彫刻を学びながらも見過ごしてきた問いで。それをようやく“自分の背景”として意識できるようになった感じです___。今の自分だからこそできることがある気がしているんです。

4月18日(金)から開催するtagboat Art Fair 2025ではどのような作品を出展される予定でしょうか。

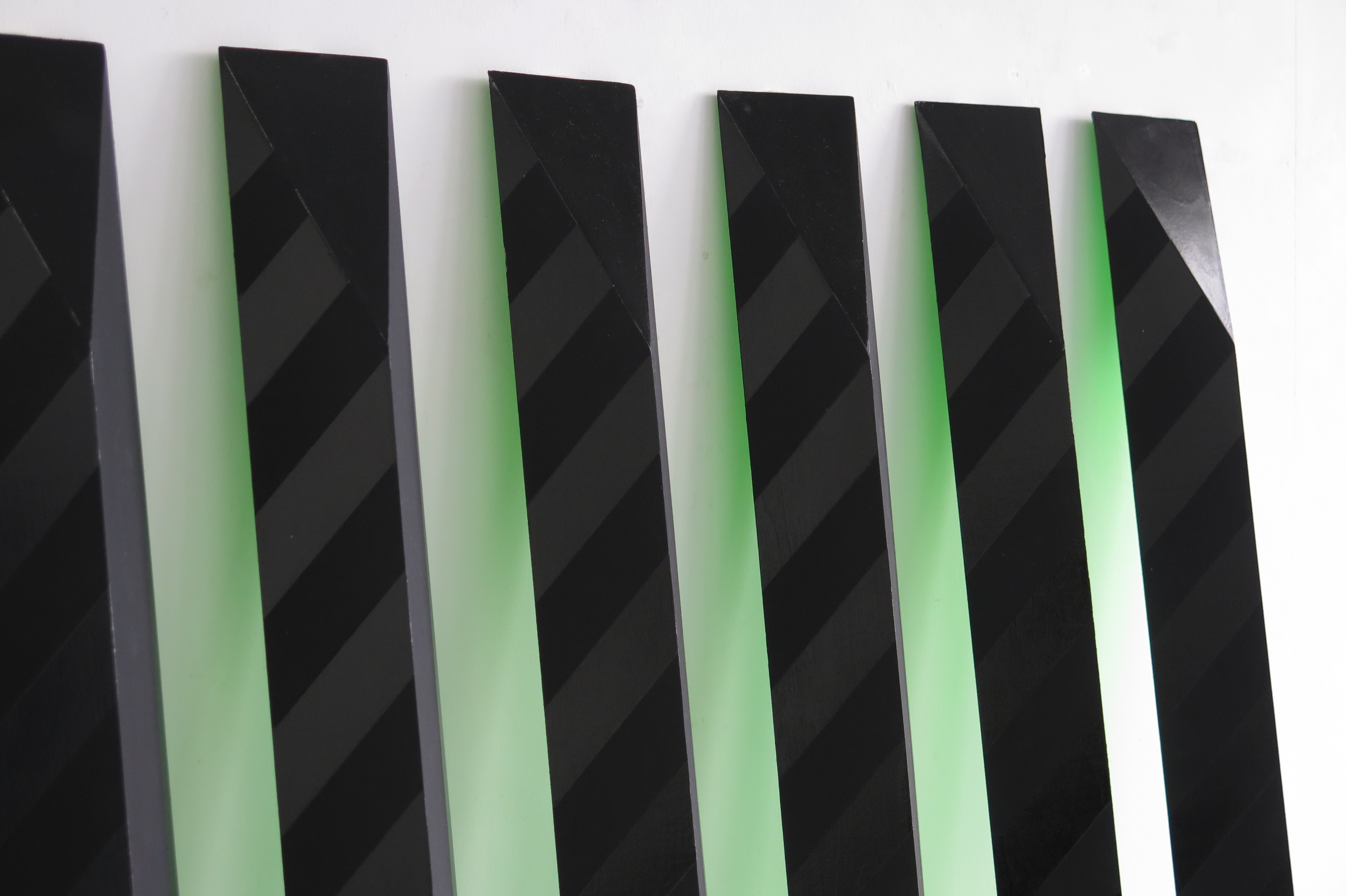

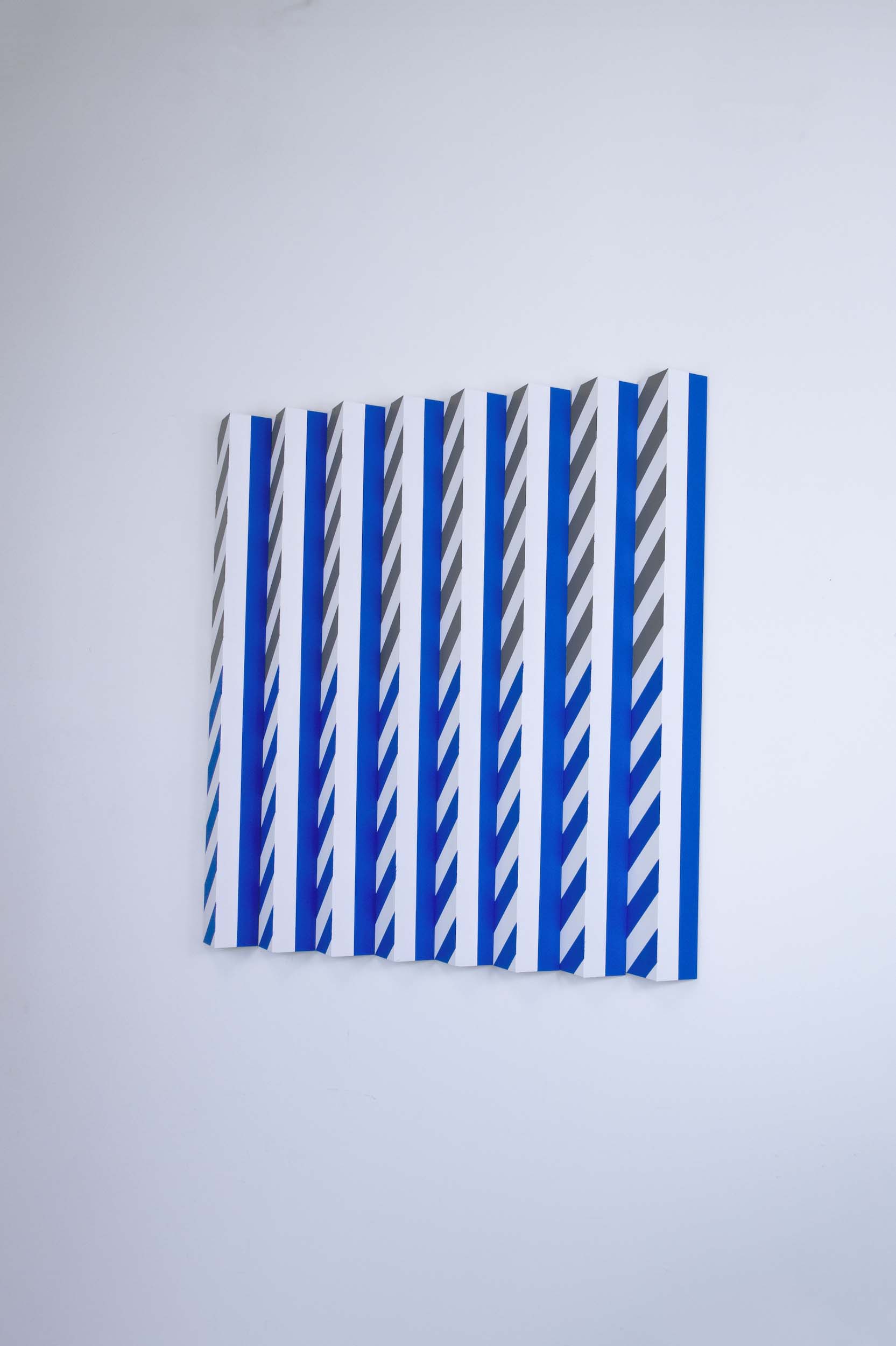

今回は『LINEシリーズ』の派生作品である『Xシリーズ』を出展します。今までは色による錯覚を効果的に体験できるように大きなLINE Seriesを作ってきましたが、光に焦点を当てたのがX seriesです。光と模様という言葉から認知や彫刻について考えて頂けたら幸いです。

4月18日(金)から開催する「tagboat Art Fair 2025」に出展します!

tagboat Art Fair 2025

〈開催日時〉

2025年4月18日(金)16:00~20:00 ※18日はご招待のお客様のみご入場いただけます

2025年4月19日(土)11:00~19:00

2025年4月20日(日)11:00~17:00

〈会場〉

〒105-7501

東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝

東京都立産業貿易センター 浜松町館 2F

〈チケット〉

1500 円(2日間通し券)

※障害者手帳のご提示でご本人様、付き添いの方1名まで無料

※学生証のご提示でご本人様無料

※小学生以下のお子様は無料

関連する記事

Category

Pick Up

- 海岸和輝・個展アーティストインタビュー「色の相互作用から生まれる幾何形態」

- 市川慧・個展アーティストインタビュー「目に見えないものを想像することの大切さ」

- 有村佳奈・個展アーティストインタビュー「本物とは何か、AI時代のリアルを描く。」

- 手島領・個展アーティストインタビュー「NEO(n) BIRTH:生まれ変わるBABYBOY」

- ももえ個展「affogato」インタビュー

- アーティストインタビュー「itabamoeが描く、現代女性のリアル」

- 深澤雄太個展「Special day」インタビュー 今しか描けない絵を描く

- 長縄拓哉アーティストインタビュー「アートで健康を考える」

- 榊貴美アーティストインタビュー2「こどもだったすべての人へ」

- アーティストインタビュー樋熊あかり「デフォルメとリアリティの共存」